一个学院探索培养卓越而有趣的人才,一个研究院探索培养年轻人从事顶天立地的科研,复旦大学大数据学院和复旦大学类脑智能科学与技术研究院(简称类脑院)联手的10年,走出了一条独特的人才培养和科研创新的路。

用同时担任两家机构院长的知名数学家冯建峰教授的话来说:“每个人最重要的首先是做一个幸福的人,希望我们学院里每一个学生、每一位青年研究人员都能成为一个立体的人、有趣的人,然后找到自己的兴趣和事业,做顶天立地的研究。唯有兴趣能让学习从一种任务变为一种乐趣,让工作从一种职业变为一种使命,才能真正做出出色的研究成果,而不会受困于一些外界的目标或者评价。”

平台+垂域:探索大数据的学科交叉之路

成立于2015年10月的复旦大学大数据学院是国内第一家大数据学院,当时国家刚刚发布《促进大数据发展行动纲要》,“国家大数据战略”也首次提出,大数据在各个领域的重要作用正有待挖掘。同一年,复旦大学类脑智能科学与技术研究院成立,率先布局脑科学与类脑智能前沿交叉领域研究,这也是国内第一家研究类脑科学与技术的科研机构,当时国家关于人脑这个黑盒的研究刚刚开始,国家脑计划尚未正式启动。

在复旦张江有亚洲最先进的脑影像中心,为在微观与宏观层面破解大脑奥秘提供关键的技术利器。

在复旦张江有亚洲最先进的脑影像中心,为在微观与宏观层面破解大脑奥秘提供关键的技术利器。

冯建峰说,大数据学院可以看作是一个平台,因为大数据可以和生物医学、人工智能、人文社科、智慧工程等几乎所有的学科相融合。而类脑则是在这个平台上深入挖掘的垂域。和国际上其它类脑研究机构往往从脑功能出发来研究不同,复旦大学类脑院对类脑科学的研究是从数据和算法切入,正与大数据密切相关。类脑院打造了亚洲最先进的科研型脑影像中心——张江国际脑影像中心,也开发出全球首个860 亿神经元模拟的数字孪生脑平台。

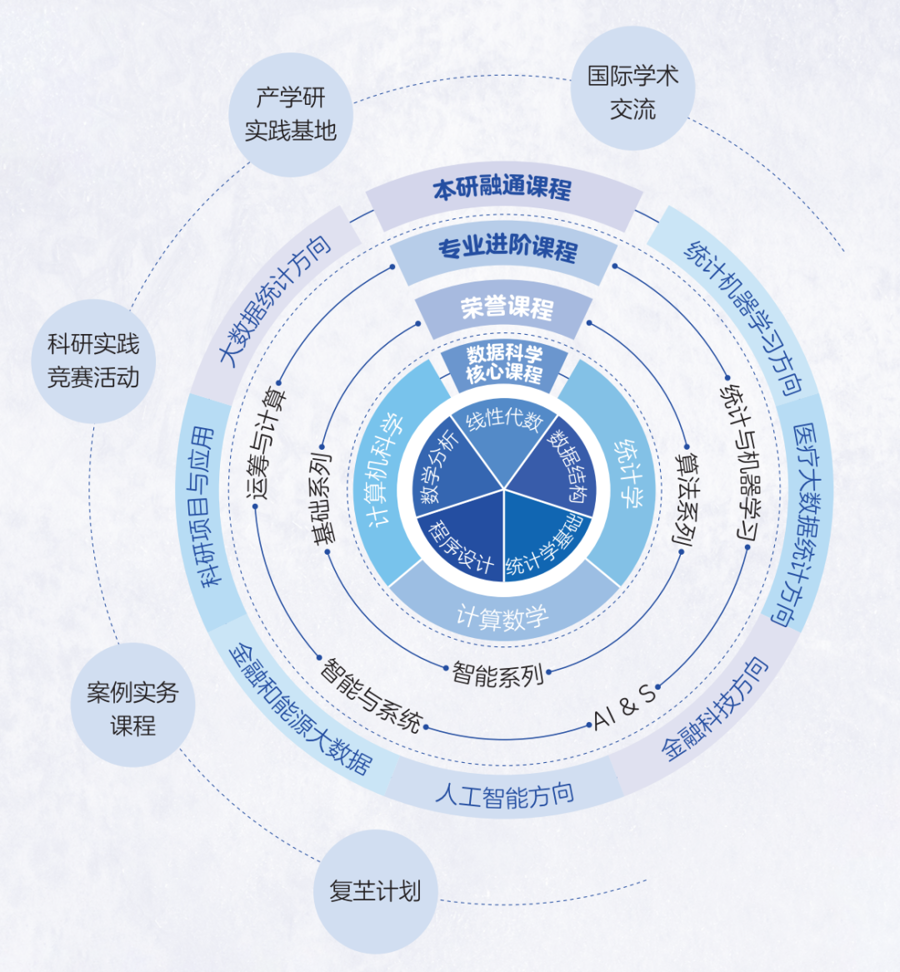

大数据学院还承担着本科生培养的工作,设有数据科学与大数据技术国家级一流本科专业,大数据学院副院长高卫国告诉记者,和其它学校的大数据专业依托于计算机学院或者数学学院不同,复旦大学的数据科学与大数据技术专业整合了计算机科学、统计学、计算数学这三个学科,学生未来选择深造的话可以和多个学科相结合。

目前学院已经形成了大数据统计、数理统计、经济统计、生物医学统计四大核心方向,多学科融合的创新格局。多项成果在智慧医疗、金融风险预警、城市运行监测及社会治理等领域取得显著实际成效。

宽松+“严苛”:让每一个人在自己热爱的领域不断发展

就在不久前,国家自然科学基金公布了立项支持名单,复旦大学大数据学院、类脑院共获14项国家自然科学基金立项资助,其中有机器学习领域的、经济学领域的、脑疾病诊断与预测方面的等等。几乎每一个都是交叉项目。

冯建峰告诉记者,不论是在大数据学院还是在类脑院,对师资和研究人员的要求可说是宽松而“严苛”,所谓宽松,是每个老师可以选择他们自己感兴趣的研究方向,由学院和研究院都会全力支持,所谓“严苛”,是学院对教师有严格的考核标准,那就是所有的人都接受同样标准的考核,让自己的研究一直在进展之中。

曾经获得过2018年国家科技进步奖一等奖及2024年全国颠覆性技术创新大赛优胜奖的青年副研究员加福民研发的全球领先的微创脑脊接口技术,今年已经上了临床实验,有望让截瘫患者重获新生。而6年前他加入类脑院时自己选择了这个他感兴趣的方向进行研究,其间也多次面临科研进展的瓶颈,终于在去年迎来了突破。

而大数据学院在建院之初就对标国际一流学术评价标准,建立并完善长聘教职制度,学院副院长高卫国告诉记者,学院还建立了“Mentor制”导师团队,为青年教师提供全方位指导,提升其国际视野与学术品位,构建起一套贯穿职业发展全周期、分层衔接、精准支持的高水平人才培育体系。建院十年来,培育新增比利时皇家科学院外籍院士1人次,国家级高层次人才1人次,国家级高层次青年人才9人次,省部级人才项目33人次。学院老师们还斩获德国洪堡研究奖、Le Cam Award & Lecture、新时代青年先锋奖、上海科技青年 35 人引领计划、复旦大学“我心目中的好导师”等多项荣誉。

基础+应用:在顶天立地的研究中培养人

9月29日,类脑智能科学与技术研究院将与杭州上城区联合建立一个类脑智能卓越创新中心,推进类脑研究成果的转化和应用;在上海和元禾医疗中心成立元智类脑健康实验室,与中铁24局成立一个联合实验室推进智慧工地的建设,三个平台接近3亿元人民币的投入,推进成果转化。

冯建峰坦言,“我们希望学院和研究院的老师们能够做顶天立地的研究,并且在这个过程中培养新一代具有交叉学术能力和广阔视野的科学家,我们的年轻人应该适合今天的数学发展规律,并且传承我们两院做顶天立地研究的传统,当然,他们还要能幸福地生活。”

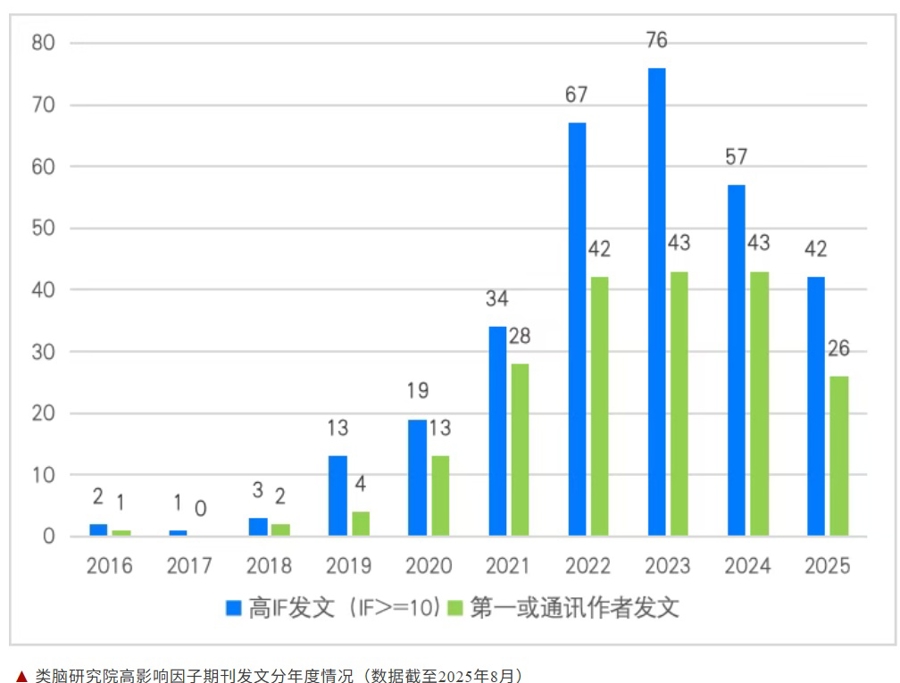

类脑院在过去10年中以人才驱动发展,全职教学科研人员中海外引进人才占比75%,45岁以下教师占比70%,目前在站博士后41人,超半数为海外博士毕业生。研究院第一作者或通讯作者,在高影响力(IF≥10)的期刊上发表成果超过200篇,在CNS子刊发表90篇。

同时,研究院还不断对接国家人工智能重大产业需求,聚集智慧医疗、智能机器人、自动驾驶、智慧工地等重大社会经济民生领域,加强技术转化和产学研合作,关于抑郁症、阿尔兹海默症等脑疾病的成果也有不少进入临床。

类脑院参与的连续快速同步顶推装置首次在运营铁路桥梁上应用人工智能“移旧换新”,为我国既有铁路改造升级提供了全新方案。

类脑院参与的连续快速同步顶推装置首次在运营铁路桥梁上应用人工智能“移旧换新”,为我国既有铁路改造升级提供了全新方案。

大数据学院的科研团队同样坚持问题导向,推动技术落地重点行业。研发的智能算法已广泛应用于智慧医疗、金融风控、智慧城市等领域。青年团队在统计顶刊、优化顶刊以及在人工智能与机器学习方面的国际顶会上发表大量成果。

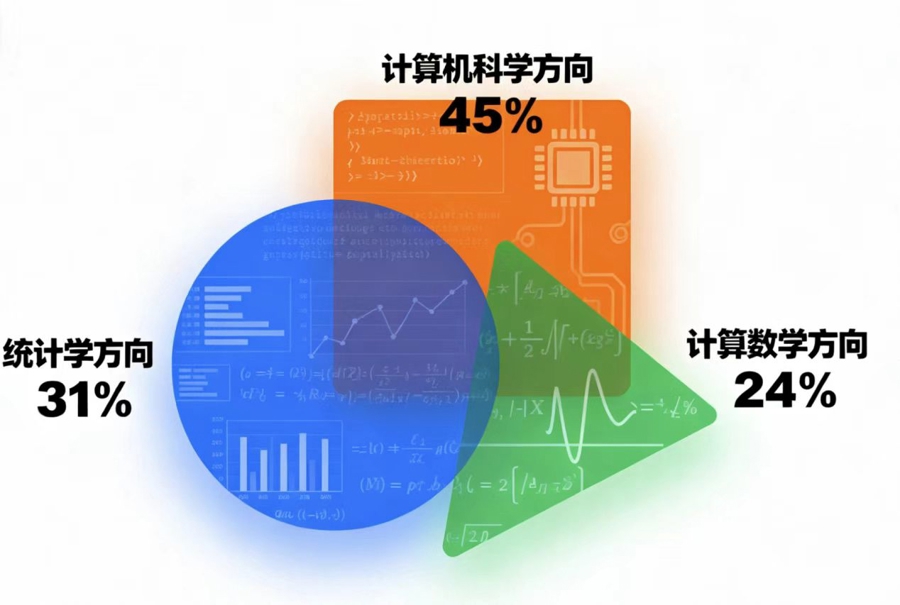

教学科研师资各学科方向占比。

教学科研师资各学科方向占比。

正是在这样顶天立地的研究中一批青年科学家脱颖而出。类脑院的博士后团队获国家博新、上海超博等人才项目50人次,大数据学院的一批青年教师在学术界逐渐崭露头角。

长宏网提示:文章来自网络,不代表本站观点。